京都各地の観光スポットにまつわるお話をさせていただきます。神社やお寺などの歴史を知り、京都観光をもっと楽しみましょう!!

京都・祇園の中心にある古社で、疫病退散の神様「素戔嗚尊(すさのおのみこと)」を祀っています。美しい朱塗りの西楼門が目印で、夜もライトアップされて幻想的。毎年7月に行われる「祇園祭」の主催神社としても有名です。

八坂神社

学問の神様・菅原道真公を祀る神社で、受験生の聖地として全国から参拝者が訪れます。梅の名所としても知られ、2月には「梅花祭」が開催されます。境内には牛の像があり、撫でるとご利益があると言われています。

北野天満宮

どちらも京都最古級の神社で、世界遺産にも登録されています。上賀茂神社は「賀茂別雷神(かもわけいかづちのかみ)」を祀り、清らかな空気が漂う神聖な場所。下鴨神社は「賀茂建角身命(かもたけつぬみのみこと)」を祀り、糺の森(ただすのもり)に囲まれた自然豊かな神社です。

上賀茂神社

下鴨神社

八坂神社の祭りで、豪華絢爛な山鉾巡行が見どころ。京都の夏の風物詩です。

祇園祭

上賀茂・下鴨神社の祭りで、平安貴族の装束をまとった行列が都大路を進みます。

葵祭

平安神宮の祭りで、各時代の衣装を着た人々が歴史を再現するように練り歩きます。

時代祭

京都・四条烏丸近くにある小さな神社ですが、坂本龍馬が恋人・お龍に密書を託したという逸話が残る、ロマンあふれる場所です。境内には龍馬が隠れたとされる「榎の木」があり、今もその木が静かに見守っています。幕末の密会の舞台として、ファンにはたまらないスポットです。

武信稲荷神社

新選組の隊士たちが剣術の稽古をしていた場所として知られています。境内には新選組の慰霊碑があり、近藤勇や土方歳三らの名が刻まれています。毎年春には「壬生狂言」が上演され、地元の文化と歴史が融合した独特の雰囲気が味わえます。新選組の足跡をたどるには欠かせない場所です。

壬生寺

八木家は新選組の屯所だった町家で、現在は記念館として公開されています。ここで近藤勇や沖田総司が寝泊まりし、池田屋事件の作戦会議も行われたと伝えられています。見学の際には、京都の伝統菓子「鶏卵そうめん」が登場することも。卵と砂糖だけで作られたこのお菓子は、見た目はそうめん、味は濃厚な甘さ。幕末の志士たちも口にしたかもしれない、そんな想像が膨らむ一品です。

八木邸

鶏卵そうめん

むかし祖神が諸国をめぐっていたある夜、宿を請うたところ、巨旦将来(こたんしょうらい)は富み栄えていたにもかかわらず、これを断りました。 そして弟の蘇民将来(そみんしょうらい)は貧しかったけれど、粟殻で座をしいて粟の粥で手厚くもてなしたため、後年疫病が流行しても茅の輪をつけて「蘇民将来の子孫なり」といえば、厄災から免れしめると約束され、巨旦将来の子孫は廃絶してしまったとの故事から、蘇民将来を祀っています。 例祭は1月19日と、夏越祭の7月31日で、鳥居に取り付けられた大きな茅の輪をくぐり、穢れを祓い、無病息災を祈念します。八坂神社の祇園祭は、この夏越祭をもって終了します。

疫神社

貞観11年(869年)京の都に疫病がはやり、神泉苑に当時の国の数の66本の鉾を立て祇園社より神輿を迎えて祈祷を行なったのが「祇園祭」の始まりです。 又旅社は、広大な神泉苑の南端に当たる、御霊会が行われた地に設けられた「斎場」の地に建つ祇園祭発祥の社です。

又旅社

祇園祭は、6月17日の「神輿洗式」から始まり、7月17日の「前祭・山鉾巡行」と「神輿渡御」、そして7月24日の「後祭・山鉾巡行」で最高潮を迎えます。1か月にわたって続くこの祭りは、京都の夏の風物詩であり、町全体が祭り一色に染まります。宵山の夜には、提灯に照らされた山鉾が幻想的に浮かび上がり、屋台や浴衣姿の人々で賑わいます。

祇園祭宵山

祇園祭の主役は、豪華絢爛な「山鉾(やまぼこ)」と、八坂神社の神様を乗せた「御神輿(みこし)」。山鉾は「動く美術館」とも呼ばれ、刺繍や彫刻が施された装飾が見事です。鋒は大きな車輪付きで巡行し、山は担がれて進みます。御神輿は神霊を乗せて町を清める役割を持ち、祭りのクライマックスでは担ぎ手たちの熱気が最高潮に達します。

山

鉾

御神輿

祇園祭の舞台となる祇園の町は、石畳の花見小路を中心に、風情ある町家が並びます。お茶屋では舞妓や芸妓がもてなしをする伝統文化が今も息づいており、夕暮れ時には華やかな着物姿の舞妓がそっと歩く姿に出会えることも。祭りの喧騒の中にも、静かな美しさが漂う祇園の空気は、まさに京都らしさの象徴です。

舞妓・芸鼓

祇園の中心にある花見小路は、京都らしい町並みが残る人気の散策スポット。伝統的な町家が軒を連ね、昼は観光客で賑わい、夜はお茶屋の灯りがともり幻想的な雰囲気に包まれます。祇園祭の期間中は、提灯や飾りが施され、より一層華やかな表情を見せてくれます。

祇園花見小路

祇園祭の合間に、少し足を延ばしてみるのもおすすめ。三条大橋は東海道の終点で、歴史の舞台にもなった場所。豊臣秀次ゆかりの地を歩きながら、老舗の「にしんそば」で一息つくのも粋な楽しみ方です。進々堂では京都の知識人が集ったカフェ文化に触れ、切通しの細道では、昔ながらの京都の路地裏風情を味わえます。

三条大橋

豊臣秀次の瑞泉寺

にしんそばの松葉

切通し

切通し進々堂

石塀小路

二条城は、江戸時代の徳川将軍家の平城であり、近代においては皇室の離宮の役割を担いました。正式名称は元離宮二条城(もとりきゅうにじょうじょう)。築城年は1601年(慶長6年)。 観光スポットとしての二条城は、京都の市街地に広大な敷地を持つお城であり、大変見応えがあります。お堂内には徳川慶喜の大政奉還の様子を表した部屋があります。 また、3月下旬から4月の桜の季節には約300本・50品種の桜が咲き誇り、11月中旬から12月上旬の紅葉の季節には、モミジ・イチョウ・ドウダンツツジなどの落葉樹が色とりどりに染まります。 二条城は京都市運営ですので障害者割引があり、障害者手帳をお持ちの方は無料で入園できます。

二条城

金運アップのパワースポットとして、全国から参拝者が訪れる小さな神社。名前の通り「金」にまつわるご利益があるとされ、財布や通帳を持って参拝する人も多いです。鳥居が金色に輝いているのが特徴で、昼間はもちろん、夜のライトアップも幻想的。二条城から徒歩圏内なので、城の見学後に立ち寄るのにぴったりです。

御金神社

創業200年以上の老舗蕎麦屋。京都らしい町家の佇まいの中で、手打ち蕎麦を味わえる名店です。名物は「にしんそば」や「天ざるそば」で、出汁の香りが店内に広がり、ほっとする味わい。観光の合間に、落ち着いた空間で一服するのに最適です。地元の人にも愛されているお店なので、混雑時は少し待つ覚悟も必要かも。 このエリアは、二条城の荘厳さと、町家の温もりが共存する場所。歴史を感じながら、ちょっと贅沢な寄り道を楽しめるのが魅力です。

尾張屋

平安時代の陰陽師・安倍晴明を祀る晴明神社は、魔除けや厄除けのご利益で知られ、五芒星(晴明桔梗)のシンボルが印象的。境内には晴明井や式神石像など、陰陽道の世界観が随所に感じられます。歴史好きにはたまらないスポットです。 そのすぐ近くには、和菓子の老舗「とらや」があります。上品な羊羹や季節の生菓子をいただきながら、晴明の世界に思いを馳せるのも一興。静かな店内でいただく抹茶と和菓子は、まさに京都時間の贅沢です。 晴明神社は、現代でも映画やアニメの舞台になることが多く、若い世代にも人気のスポットです。

晴明神社

虎屋菓寮 京都一条店

一条戻橋は、かつて「死者が戻る」と言われた伝説の橋。安倍晴明が式神を封じた場所ともされ、神秘的な雰囲気が漂います。橋のそばには「鵺(ぬえ)大明神」が祀られており、これは平安末期の武将・源頼政が退治した怪異「鵺」に由来します。 鵺は、頭が猿、胴が狸、尾が蛇、手足が虎という妖怪で、夜な夜な帝を悩ませたとされます。頼政が弓で射落としたという伝説は、今も語り継がれています。橋の周辺にはその物語を伝える石碑もあり、歴史ロマンに浸れる場所です。 一条戻橋は、晴明神社とセットで訪れると、陰陽道と武士道の両方に触れられる貴重な体験になります。 この「御所周辺」は、華やかな観光地とは一味違う、静かで奥深い京都の顔。歴史の断片をたどりながら、心を整えるような散策が楽しめます。

一条戻橋

鵺大明神

鵺池

京都観光のことをもっと詳しく知りたいなら「京都観光ネット」へ!

↓ ↓ ↓ ↓

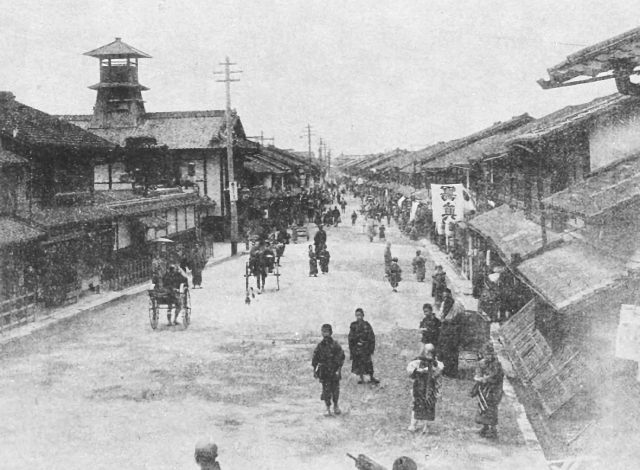

京都の大通は、おおよそ8mであった。

明治時代の祇園四条通り

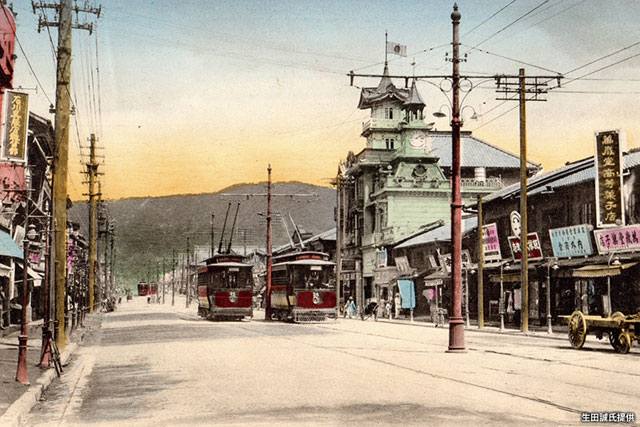

市電開通に合わせ道路拡張

大正時代の京都市電

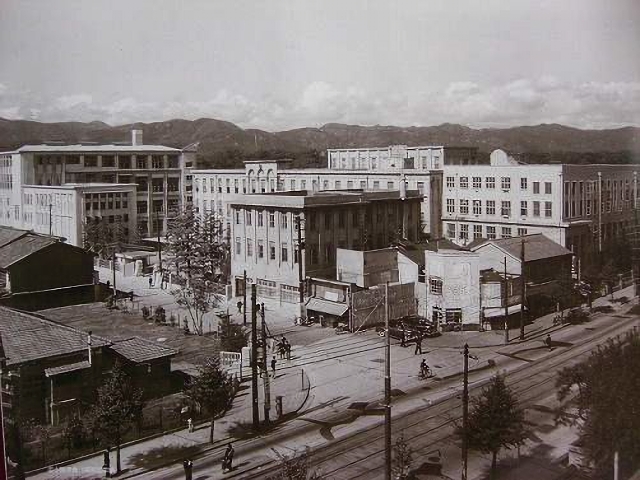

繁華街

千本今出川

官庁、銀行が集中していたため拡張できなかった⇨四条通を拡張した。

河原町三条

四条大宮から北と南で道路幅が異なる

市電「千本・大宮」線

後院通

⇨葛野郡は大正7年京都市に編入

大宮高辻の市電

立命館大学 荷降場

立命館大学 広小路学舎全景

京都国技館

徳川慶喜

刀剣開陽堂 外観

刀剣開陽堂 店内

姉小路通

姉坊城公園

明治37年 葛野郡朱雀野尋常小学校として開校

大正7年 京都市編入により京都市立壬生尋常小学校

朱雀第一小学校

https://www.arc.ritsumei.ac.jp/archive01/theater/html/ModernKyoto/